みなさん、こんにちは。

最近、ニュースやインターネットの記事で「API」という言葉を目にする機会が増えた気がしませんか? 「AIとAPIを連携させて〜」とか「新しいサービスのAPIを公開しました」とか。

なんだかアルファベット3文字で、いかにも専門用語という感じがして、「うーん、ちょっと難しそう…」と思った方もいらっしゃるかもしれません。

でも実は、みなさんが今まさに使っているスマートフォンや、日々利用しているたくさんの便利なサービスが、この「API」という仕組みで動いています。

わたしたちは、APIという「縁の下の力持ち」に、毎日、それこそ何十回、何百回とお世話になっています。ただ、その存在に気づいていないだけなのです。

今日のコラムでは、この「API」という言葉の正体を、できるだけ優しく、わたしたちの日常生活にある「あれ」や「これ」に例えながら、解き明かしていきたいと思います。

AI初心者の方にも「なるほど、そういうことだったのか!」とスッキリしていただけるよう、丁寧に説明していきますので、気楽にお付き合いください。

APIって、結局なに?

さて、まずは真正面から。

APIは、英語の「Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)」の頭文字をとった言葉です。

……はい、やっぱり難しいですよね。言葉を分解しても、いまいちピンとこないと思います。

なので、ここでとっても有名なたとえ話をさせてください。

わたしは、APIのことを「レストランのウェイターさん」によく例えます。

想像してみてください。

みなさんは、おしゃれなレストランに「お客さん」としてやってきました。

みなさん(=アプリやサービスを使いたい人)は、「美味しいハンバーグが食べたい」と思っています。

でも、みなさんは厨房(ちゅうぼう)の中に直接入っていくことはできませんよね。厨房にはシェフ(=データや機能を持っている大元のシステム)がいますが、シェフは料理に集中していますし、そもそも厨房の中は部外者立ち入り禁止です。

それに、もし厨房に入れたとしても、シェフに「ハンバーグください」と言っても通じないかもしれません。シェフは「食材Aを100g、Bをソースで和えて…」といった、専門の「厨房用語(=プログラミング言語)」でしか会話してくれないかもしれません。

困りましたよね。

そこで登場するのが、「ウェイターさん」です。みなさんは、ウェイターさん(= API )に、メニュー(= APIの仕様書)を見て「ハンバーグをお願いします」と注文(= リクエスト)します。

ウェイターさん(API)は、みなさんの注文を、ちゃんと厨房のルールに沿った「厨房用語」に翻訳して、シェフ(大元のシステム)に伝えてくれます。「ハンバーグ一丁、お願いします!」

厨房でシェフが料理(= データ)を完成させると、ウェイターさん(API)は、それをお皿に載せて、みなさんのテーブルまで丁寧に運んできてくれます。(= レスポンス)

こうして、みなさんは厨房の詳しいルールやシェフの言葉を知らなくても、無事に美味しいハンバーグ(=欲しいデータや機能)を手に入れることができました。

この一連の流れで、みなさん(お客さん)と厨房(大元のシステム)の「橋渡し」をしてくれたウェイターさん。これが、APIの役割そのものなのです。

APIとは、あるサービスやシステムが持っている機能やデータを、他のサービスやシステムから「呼び出して使う」ための「窓口」であり、「共通のルール(お約束事)」のことです。

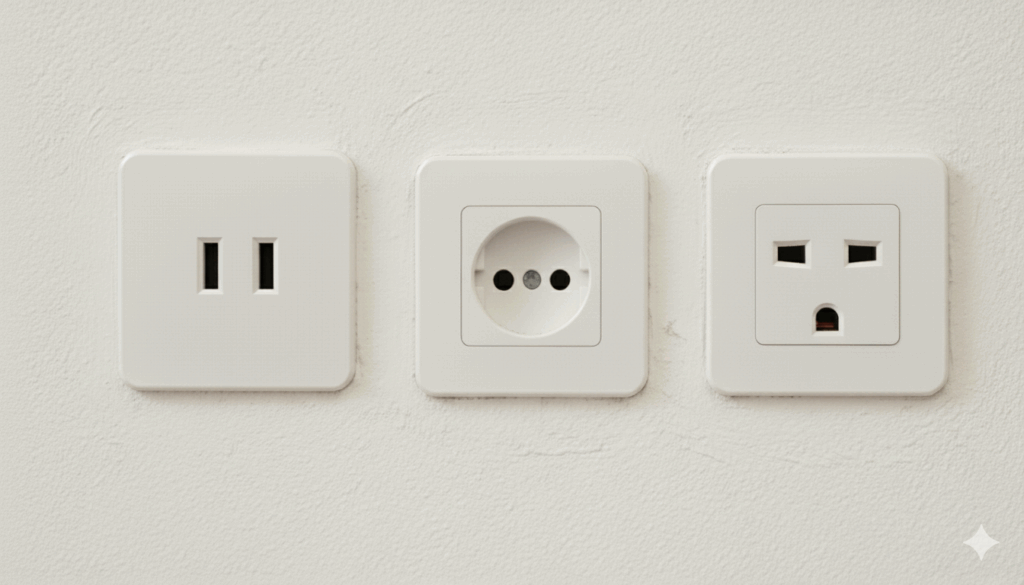

もう一つのたとえ話:「コンセント」

ウェイターさんの話で、なんとなく「橋渡し役」なんだな、というのは伝わったでしょうか? もう一つ、別の角度からのたとえ話もさせてください。それは「電化製品のコンセント」です。

みなさんの家には、壁にコンセントの差し込み口がありますよね。あれは、電力会社(=大元のシステム)が供給している「電気」という機能を使うための「窓口(インターフェース)」です。

そして、みなさんが買ってくるテレビや冷蔵庫、スマートフォンの充電器(=アプリやサービス)には、その差し込み口にピッタリ合う形の「プラグ」がついています。

もし、壁のコンセントの形が、電力会社ごと、あるいは家ごとに全部違っていたらどうでしょう? A社のテレビを買ってきたけど、家のコンセントの形と合わなくて使えない! なんてことが起きたら、とても不便ですよね。

そうならないように、「日本のコンセントの差し込み口は、この形(2本の縦長の穴)にしましょう」という「共通のルール」が決まっています。これが、APIでいうところの「仕様」です。

メーカー(=アプリ開発者)は、この「共通のルール(API仕様)」に合わせてプラグ(=接続部分)を作っておけば、どの家庭のコンセント(=API)に挿しても、ちゃんと電気(=機能)を使えるわけです。

APIとは、このように「うちのサービス(電気)を使いたいなら、この形(ルール)で接続してくださいね」と、外部に向けて公開されている「お約束事」でもあるのです。

わたしたちの生活は「APIだらけ」

「ウェイターさん」や「コンセント」に例えられても、まだ「それは分かったけど、じゃあ具体的にどこで使われているの?」と思いますよね。

実は、みなさんが当たり前に使っている、あのサービスもこのサービスも、APIのおかげで動いています。いくつか、身近な例を見てみましょう。

例1:天気予報アプリ

みなさん、スマートフォンの天気予報アプリ、毎日チェックしていませんか? 世の中にはたくさんの天気予報アプリがありますが、そのアプリを作っている会社が、それぞれ日本中に独自の気象観測所を持ったりしているわけではないんです。

多くの場合、気象庁や、民間の気象情報会社が、詳しい気象データ(=厨房)を持っています。そして、気象情報会社が「このルールで聞いてくれたら、最新の天気データをあげますよ」という「API(=ウェイターさん)」を公開しているのです。

天気予報アプリ(=お客さん)は、数分おきに、そのAPIに「東京の今日の天気を教えてください」と、決められたルールで注文(リクエスト)をします。すると、APIが気象情報会社のシステムから最新のデータ(=料理)を持ってきて、「はい、東京は晴れ、最高気温25度です」と返してくれます(レスポンス)。

アプリは、その受け取ったデータ(文字情報)を、みなさんが見やすいように、太陽や傘の可愛いイラストや、分かりやすいグラフに「加工」して、画面に表示しているのです。

例2:地図アプリと、お店の検索サイト

グルメサイトや、不動産情報サイトを見ている時を想像してください。お店や物件の紹介ページに、必ずと言っていいほど「地図」が埋め込まれていますよね。

あれも、多くの場合APIの仕組みです。グルメサイトの会社(=お客さん)が、Googleマップなどの地図サービス(=厨房)に対して、「この住所の地図を表示してね」とAPI経由で「注文」しています。

すると、地図サービスのAPI(=ウェイターさん)が、「はい、どうぞ」と地図のデータを持ってきて、グルメサイトのページの中に「ペタッ」と貼り付けてくれるのです。みなさんは、グルメサイトのアプリから離れることなく、そのまま地図を見て場所を確認できます。もしAPIがなかったら、とても面倒ですよね。

例3:SNSの「ログイン連携」

新しいウェブサービスやアプリに会員登録するとき、「Googleアカウントでログイン」とか「X(旧Twitter)アカウントで登録」といったボタンを見たことがありませんか?

あれも、まさにAPIの代表例です。みなさんが「Googleアカウントでログイン」ボタンを押すと、その新しいサービス(=お客さん)は、GoogleのAPI(=ウェイターさん)に対して、「今、この人がログインしようとしています。本人ですか? OKなら、名前とメアドだけ教えてください」とAPI経由で「注文」します。

すると、Googleがみなさんに「このサービスに、あなたの名前とメアドを教えてもいいですか?」と確認し、みなさんが「はい」と許可すると、APIが「ご本人で間違いありません」という情報だけを新しいサービスに渡してくれます。おかげで、わたしたちは面倒な入力を省略でき、安全にサービスを使い始められるのです。

AIとAPIの「いい関係」 ~なぜ無料と有料があるの?~

さて、このコラムはAIコラムです。AIとAPIの「いい関係」についても、少し詳しくお話しさせてください。

最近、ChatGPTやGoogleのGeminiなど、とても賢いAIが話題ですが、あのすごいAIの能力も、今や「API」として提供されていることがほとんどです。

ここで、「あれ?」と疑問に思った方がいらっしゃるかもしれません。「Google AI Studio(AIをお試しできる場所)のようなところで使うと無料なのに、APIキー(APIを使うための『鍵』)を取得して使うと有料になるのはなぜ?」

ここでも「レストランのたとえ話」が活躍します。

1.AI Studioなど(無料)は「試食コーナー」

Google AI Studioのような場所は、レストランでいうところの「試食コーナー」や「お試し体験」に近いものです。

目的:みなさん(開発者や、AIに興味がある方)に、「うちのシェフ(=AIモデル)は、こんなに美味しい料理(=回答)が作れるんですよ!」というのを知ってもらうため、試してもらうための場所です。

できること:みなさん自身が、AI StudioというGoogleが用意した場所(=試食会場)に行って、「こんな質問をしたらどう答えるかな?」と、AIの性能やクセを直接テストすることができます。

料金:これは「お試し」なので、Googleは「どうぞ、無料で味見していってください」と提供してくれています。(ただし、試食できる量には限りがある場合もあります)

2.APIキー(有料)は「業務提携(デリバリー契約)」

一方、APIキーを使う方法は、レストランと「正式な業務提携を結ぶ」とか「自分のお店のデリバリー契約を結ぶ」ようなものです。

目的:AIの能力を「試す」ためではなく、みなさん自身が運営する「自分のお店(=ウェブサイトやスマホアプリ)」のメニューとして、お客さんに提供するために使います。

料金:みなさんのお店(アプリ)から、お客さん(アプリの利用者)の注文が入るたびに、APIという「専用のウェイターさん」が、Googleの厨房(AI)に「注文(リクエスト)」を届けに行きます。Googleのシェフ(AI)は、その注文(例えば「この記事を要約して」とか「質問に答えて」)のために、わざわざ料理(=AIによる回答の生成)を作ります。

「試食」とは違い、こちらはみなさんのビジネスのために、Googleのコンピューター(厨房やシェフ)が本格的に稼働します。不特定多数のお客さんからの、いつ来るか分からない大量の注文をさばくために、Googleは常に厨房を温め、シェフ(AI)を待機させておかなければなりません。

そのため、その「労働力(コンピューターを使った分)」の「仕入れ代金」や「デリバリー料」として、料金が「有料(多くは使った分だけ支払う従量課金制)」になるのです。

API(有料)は、こう使われている

例えば、ある会社が「お客様からのお問い合わせに自動で答えるチャットボット」を作りたいと考えたとします。ゼロから賢いAIを作るのはとても大変です。

そこで、有料のAIのAPIを使います。みなさんがそのチャットボットに質問すると、裏側では、そのチャットボットがAPI経由でGoogleやOpenAIのAI(=すごいシェフ)に「この質問に答えて」と「注文」し、返ってきた答え(=料理)を、みなさんのチャット画面に表示しているのです。

みなさんから見れば、そのチャットボット自体が賢いAIのように見えますが、実は裏側で「AIのAPI」という「プロのシェフ」を雇っている(デリバリー注文している)わけですね。

APIがあると、どんないいことがあるの?

ここまで、たくさんの例を見てきました。APIがあることで、わたしたちやサービス開発者にとって、どんないいことがあるのか、少し整理してみましょう。

① 開発が「楽」になる(効率化)

これが一番大きいかもしれません。天気予報の例で言えば、APIがなければ、アプリ開発者はみんな自分で気象衛星を打ち上げないといけません。AIの例なら、自分で巨大なAIを作らないといけません。APIがあれば、そうした「すでにある便利な機能」を、API経由で「借りる」ことができます。開発者は、自分たちのサービスで本当にやりたいことに集中できます。

② サービスが「便利」になる(連携)

グルメサイトと地図アプリの例のように、別々のサービスがAPIを通じて「つながる」ことで、わたしたちの体験はぐっと便利になります。あちこちのアプリやサイトを行ったり来たりしなくて済む。サービス同士が連携することで、新しい便利な体験が生まれていきます。

③ 「専門家」に任せられる(品質と安全性)

ログイン連携や、クレジットカード決済なども、APIがよく使われる分野です。個人情報やお金の情報を扱うのは、とても専門的な知識が必要です。そうしたデリケートな部分は、その道の「専門家」(Googleや、決済専門の会社)に、API経由で「お任せ」する。その方が、安全性が高まる、というわけです。

まとめ:「窓口」であり「橋渡し役」

さて、APIについてお話ししてきましたが、いかがでしたか。

「API」とは「Application Programming Interface」の略。でも、難しく覚える必要はありません。

APIとは、

あるシステムの機能やデータを、外から使うための「窓口」であり、

お互いにやり取りするための「共通のルール(お約束事)」であり、

わたしたち(利用者)とシステム(厨房)、あるいはシステムとシステムを「橋渡し」してくれる「ウェイターさん」

こんな風にイメージしていただければ、もう十分です。

わたしたちが普段、何気なく「便利だな」と感じていること。天気予報がすぐ見られること。地図がすぐ表示されること。AIが賢く答えてくれること。

その裏側では、たくさんのAPIたちが、目には見えない「ウェイターさん」として、休むことなくデータを運び、サービスとサービスをつないでくれています。

まさに「縁の下の力持ち」ですよね。

次に「API」という言葉を見かけたときは、「ああ、あの橋渡し役のことね」「今、裏側でウェイターさんが頑張ってくれてるんだな」と、少しだけ親近感を持っていただけたら、わたしはとても嬉しいです。

おまけ

Google AI StudioでAPIキーを取得すれば、そのAPIキーを使って自分のブログにGeminiの機能を組み込むことができます。

具体的にはこんなことができます

例1:ブログにチャットボットを設置

- 訪問者が質問を入力すると、Geminiが自動で答えてくれるチャット機能

- 「このブログの記事を要約して」「○○について教えて」などに対応

例2:記事の自動要約機能

- 長い記事を読む前に「要約を見る」ボタンを押すと、Geminiが要約してくれる

例3:コメント欄の感情分析

- 読者のコメントをGeminiが分析して、ポジティブ/ネガティブを判定

例4:記事作成アシスタント

- ブログの管理画面で「この見出しから本文を書いて」とGeminiにお願いする

技術的な流れ

- Google AI StudioでAPIキーを取得

- ブログのコード(JavaScriptやPHPなど)にAPIキーを設定

- 訪問者がブログで何かアクションをする(質問を入力するなど)

- ブログのコードがGemini APIに「この質問に答えて」とリクエスト

- Geminiが答えを返してくる

- ブログ画面に答えを表示

重要な注意点

- APIキーは有料:使った分だけ課金されます(従量課金制)

- セキュリティに注意:APIキーを直接ブログのHTMLやJavaScriptに書くと、誰でも盗めてしまい、悪用される可能性があります

- サーバー側で処理するのが安全:本来はバックエンド(サーバー)でAPIキーを管理し、そこからGeminiに問い合わせる形が推奨されます

つまり、コラムで説明した「レストランのデリバリー契約」を結ぶことで、自分のブログという「お店」に、Geminiという「プロのシェフ」の力を借りられるようになる、ということですね!