初心者でも安心!Premiere Proの音量調整を徹底解説します!

こんにちは、webマーケターのなかまゆです。

YouTubeを見ていると、音量が大きすぎて耳が痛くなったり、逆に小さすぎて何を言っているのか分からなかったり…そんな経験はありませんか?

実は、動画の音量は視聴者の視聴体験に大きく影響します。

音量が適切でないと、せっかくの動画も見てもらえない可能性があるのです。

そこで今回は、Premiere Proだけで簡単に、しかも高品質に音量を調整する方法をご紹介します。

初心者の方でも分かりやすく、ワンクリックで音量を整えられるテクニックも解説しますので、ぜひ最後までお付き合いください。

Premiere Proで音量調整をマスターするためのステップ

動画の音量調整は、以下のステップで行います。

- 音量の底上げ: 小さい音も聞こえるように、全体の音量を上げます。

- 音量の均一化: 音量差が大きい部分を調整し、聞きやすい音量に整えます。

- 最大音量の制限: 音割れを防ぐために、最大音量を制限します。

それぞれのステップで使うPremiere Proの機能と、具体的な手順を解説していきます。

ステップ1: 音量の底上げ

音量が小さすぎるクリップは、聞き取りづらいため、まずは全体の音量を底上げする必要があります。

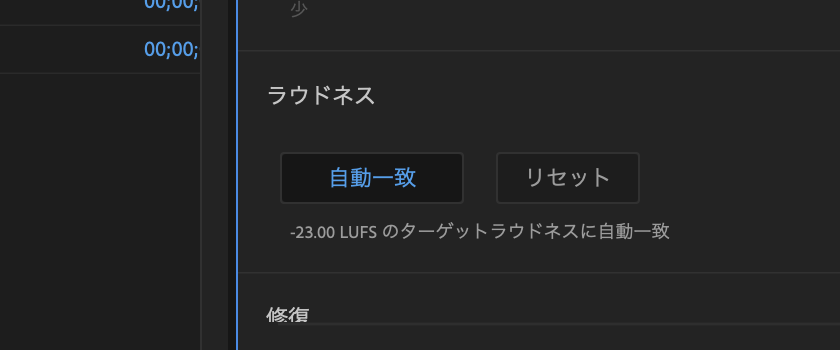

このステップでは、エッセンシャルサウンドパネルのラウドネス自動一致機能を使います。

ラウドネス自動一致の使い方

- 音量を上げたいクリップを選択し、エッセンシャルサウンドパネルを開きます。

- 「会話」タブを選択し、「ラウドネス」→「自動一致」をクリックします。

- Premiere Proが自動的に音量を分析し、適切なレベルに調整します。

なぜラウドネス自動一致を使うのか?

ラウドネス自動一致は、クリップ全体の音量を分析し、人間の聴感特性に合わせて最適なレベルに調整してくれる機能です。

手動で音量を調整するよりも、より自然で聞きやすい音量に仕上がります。

ステップ2: 音量の均一化

音量の底上げができたら、次は音量差が大きい部分を調整して、全体の音量を均一化していきます。

このステップでは、ダイナミックエフェクトのコンプレッサー機能を使います。

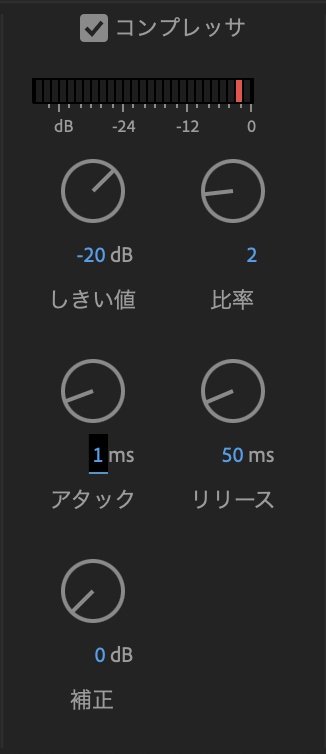

コンプレッサーの使い方

- 音量を均一化したいクリップに、ダイナミックエフェクトを適用します。

- エフェクトコントロールパネルで「コンプレッサー」のチェックボックスをオンにします。

- 以下のパラメータを調整します。

- しきい値: この値を超える音量を圧縮する基準値です。クリップの平均音量よりも少し低い値に設定するのがおすすめです。

- 比率: しきい値を超えた音量をどの程度圧縮するかを設定します。2~4程度の値がおすすめです。

- アタック: 圧縮が始まるまでの時間を設定します。0.1~10ミリ秒程度の値がおすすめです。

- リリース: 圧縮が解除されるまでの時間を設定します。50~200ミリ秒程度の値がおすすめです。

- 補正: 全体的な音量を調整します。目標の音量になるように調整してください。

コンプレッサーを使う上でのポイント

- 調整する前に、クリップの波形をよく観察し、音量差が大きい部分を確認しておきましょう。

- コンプレッサーのパラメータは、クリップの内容や好みに合わせて調整してください。

- 聞きながら調整するのがおすすめです。ループ再生機能を使うと便利です。

ステップ3: 最大音量の制限

最後に、音割れを防ぐために最大音量を制限します。

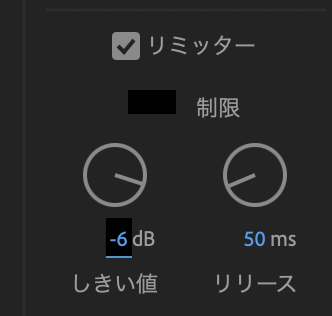

このステップでは、ダイナミックエフェクトのリミッター機能を使います。

リミッターの使い方

- ダイナミックエフェクトの「リミッター」のチェックボックスをオンにします。

- 「しきい値」に、制限したい最大音量を入力します。

- 一般的には、-6dB程度に設定すると良いでしょう。

リミッターを使う上でのポイント

- リミッターは、音割れを防ぐための最終手段です。

- しきい値を低く設定しすぎると、音が小さくなりすぎてしまうので注意しましょう。

- 音割れが気になる部分にだけリミッターをかけることも可能です。

まとめ

今回は、Premiere Proで音量調整をする方法を3つのステップに分けて解説しました。

これらのテクニックを使えば、初心者でも簡単に、しかも高品質に音量を調整することができます。

ぜひこの記事を参考に、あなたの動画の音質を向上させてみてください。

さらに音量調整を極めたいあなたへ

- イコライザー: 音の周波数帯域ごとに音量を調整できます。

- ノイズリダクション: ノイズを除去して、音質を向上させます。

これらの機能も活用することで、さらに高品質な音声編集が可能になります。

ぜひ、Premiere Proの音声編集機能を駆使して、あなたの動画をより魅力的なものに仕上げてください。